探索DNA数据库:如何用基因数据解决犯罪案件

最新修订

|

2024-12-24 11:14

浏览次

- 免责声明

- 以下内容由子鉴网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台立场,请酌情参考。

杨老师

专业耐心

1对1保障隐私

评分5.0分法医助理

导读

在当今科技飞速发展的时代,DNA数据库成为刑侦领域的重要工具。通过对基因数据的搜集、存储和分析,警方和司法机构能够快速锁定嫌疑人,破解复杂案件。DNA数据库不仅改变了传统的侦查方式,也引发了关于隐私和伦理的广泛讨论。本文将带您深入探索DNA数据库的运作原理、实际应用以及面临的挑战。

什么是DNA数据库?

DNA数据库是一个存储和管理DNA信息的系统。它主要由个人DNA的标记序列组成,这些序列可以用作独特的“基因指纹”来识别个体。每个人的DNA序列是独一无二的,除非是同卵双胞胎,因此可以精确地用于身份识别。

全球许多国家都建立了自己的DNA数据库,如美国的CODIS(Combined DNA Index System)和英国的NDNAD(National DNA Database)。这些数据库存储来自犯罪现场的DNA样本以及嫌疑人、受害者或其他相关人员的基因信息,为刑侦工作提供了强大的数据支撑。

DNA数据库在犯罪侦查中的应用

DNA数据库的应用贯穿了案件侦破的多个阶段,从锁定嫌疑人到确认身份,再到提供法庭证据,其作用无处不在。以下是DNA数据库在犯罪侦查中的几种主要应用:

快速比对锁定嫌疑人

当犯罪现场提取到DNA样本后,警方可以将其输入DNA数据库,与已存储的基因信息进行比对。如果样本与某个记录匹配,就能迅速锁定嫌疑人。即使没有直接匹配,也可能通过比对近亲的DNA来追踪嫌疑人。

解决悬案与冷案

许多历史悬案由于缺乏证据而被搁置,但随着DNA数据库的不断扩展,一些案件的关键线索得以重现。例如,美国警方通过家族基因比对技术破解了“金州杀手”案件,这起连续杀人案尘封了数十年,却因DNA数据库的帮助而成功告破。

排除无辜者

DNA鉴定不仅用于确认嫌疑人,也可以证明某人清白。无数冤假错案通过DNA数据库得以平反,这极大提升了司法的公正性。

识别受害者

在灾难、战争或失踪案件中,DNA数据库也能帮助识别遇难者或失踪者的身份。这为许多家庭带来了答案和心理上的慰藉。

DNA数据库的运作流程

DNA数据库的建立和运作通常包括以下几个步骤:

样本采集

样本来源包括血液、唾液、毛发、皮肤组织等。警方会从犯罪现场或个人身上采集这些样本。

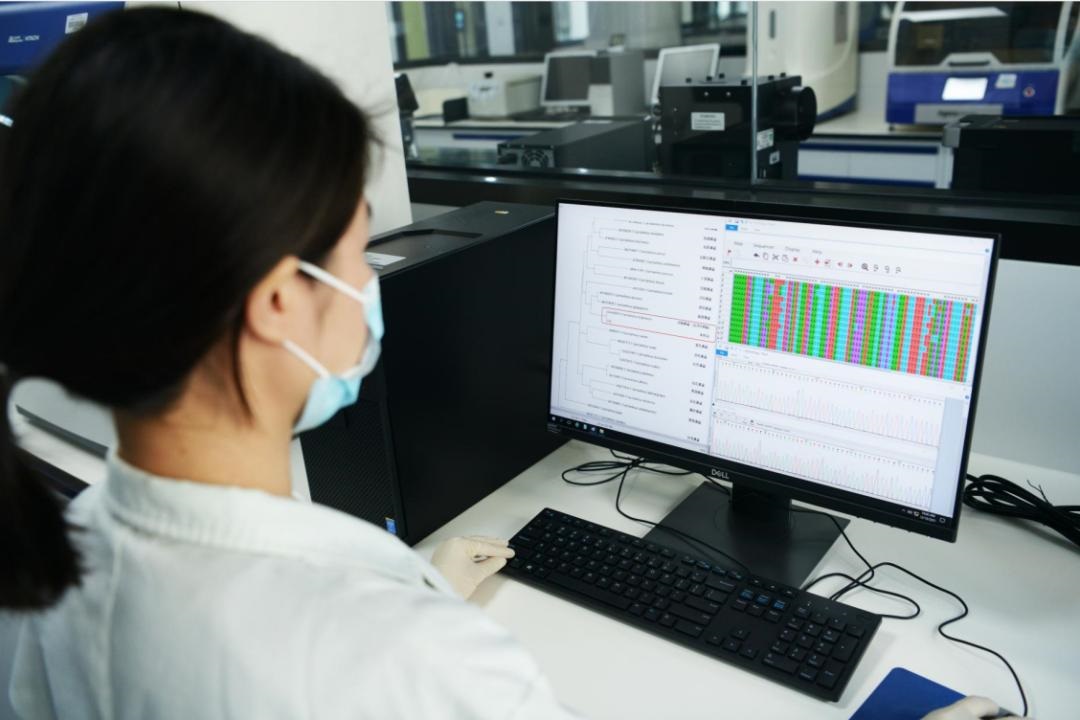

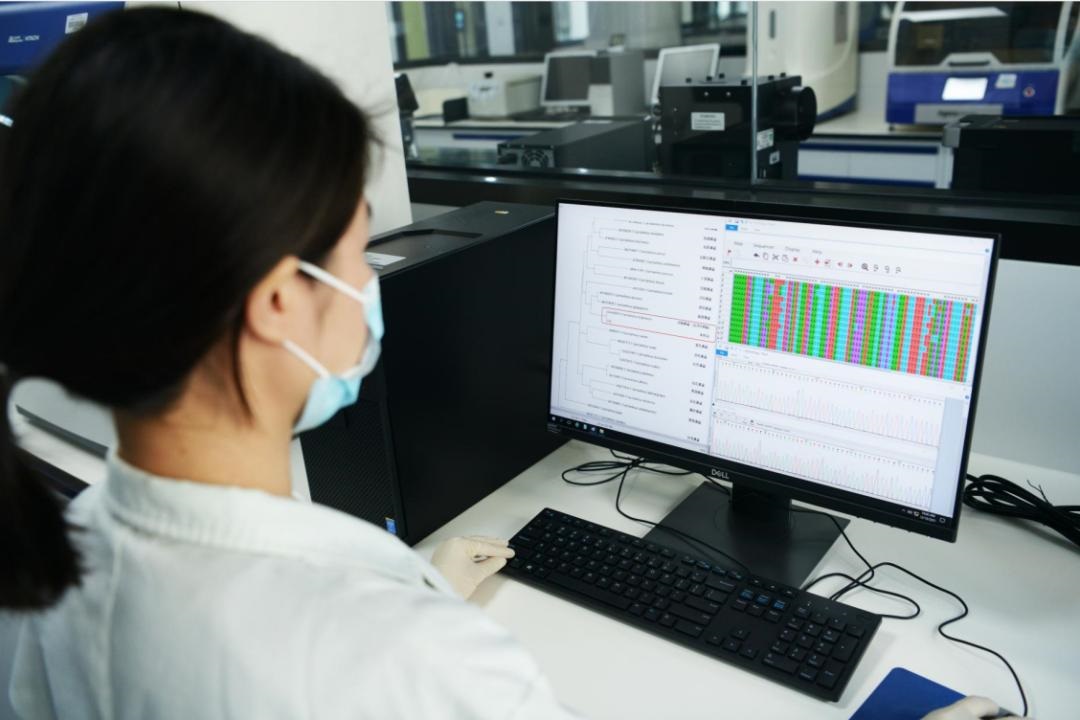

DNA提取与分析

通过技术手段从样本中提取DNA,并使用短串联重复序列(STR)分析法生成个体特异性数据。这些数据会转化为数字化信息存储在数据库中。

数据存储与比对

数据库会根据标准化的算法对新输入的数据进行比对。一旦发现匹配,系统会标记出潜在的嫌疑人或其亲属。

结果应用

比对结果经专家审查后,可用于进一步调查或作为法庭证据。

面临的挑战与争议

尽管DNA数据库在刑侦中表现出色,但其应用也引发了一系列争议和挑战。

隐私与伦理问题

大规模基因数据的收集可能侵犯个人隐私。即使一个人未被录入数据库,其亲属的信息也可能被用于追踪。如何在破案效率与个人隐私之间找到平衡,成为法律与伦理领域的热点话题。

技术误差与误用

DNA比对并非百分之百准确,样本污染或操作失误可能导致冤假错案。此外,滥用基因信息进行非法监控或歧视也是潜在风险。

资源和成本

建立和维护DNA数据库需要高昂的成本和技术投入,尤其对于发展中国家来说,这可能是一大障碍。

国际合作的复杂性

跨国犯罪的增加需要不同国家的DNA数据库协作,但各国在法律、技术和隐私标准上的差异增加了合作的难度。

未来展望

随着基因测序技术的进步和人工智能的引入,DNA数据库的能力将进一步提升。未来,它们可能与面部识别、指纹数据库等技术集成,形成更全面的身份识别系统。然而,这也要求法律法规的进一步完善,以确保技术应用的公平和透明。

结语

DNA数据库无疑是现代刑侦的强大工具,通过精准的基因数据分析帮助警方侦破了无数案件。然而,技术的双刃剑效应不可忽视,我们需要在推进技术应用的同时,确保隐私保护与伦理规范的完善。只有这样,DNA数据库才能真正成为维护社会正义的重要基石。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询在线老师

DNA医检陈老师

24小时在线

投诉/举报

免责声明:以上内容由子鉴网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。

展开

该如何正确选择?

为你推荐

无创产前亲子鉴定的未来:从cffDNA富集到母体背景噪音消

无创产前亲子鉴定(NIPAT)作为现代医学遗传学的重要突破,自问世以来便备受关注。其核心原理是通过采集孕妇外周血中的...

190浏览

静默中的证据:SNP分型技术如何解决“STR盲区”与近亲干

在法医遗传学的舞台上,短串联重复序列(STR)技术曾长期扮演着无可争议的主角。它通过分析DNA中特定位置的重复序列长度...

203浏览

三代测序登场:长读长技术能否解决亲子鉴定的最终“盲

亲子鉴定,这项曾经依赖于血型、外貌等模糊指标的技术,在DNA短串联重复序列(STR)分型技术问世后,发生了革命性的变化...

115浏览

线粒体DNA与Y染色体:追踪母系与父系血脉的“历史学家

在人类对自我起源的永恒追问中,两条隐秘的基因之线穿透了时间的迷雾线粒体DNA与Y染色体。它们如同两位沉默的历史学家...

89浏览

从“排除”到“精准”:NGS技术如何重塑亲子鉴定的黄金

在人类情感的复杂图景中,血缘关系的确认始终占据着独特而敏感的位置。曾几何时,亲子鉴定如同一场基于概率的裁决当传...

101浏览

浏览更多不如直接问

获取专业解答,16 人正在咨询